“寻访父辈抗战足迹的采风记”的版本间的差异

| (未显示同一用户的6个中间版本) | |||

| 第1行: | 第1行: | ||

{{4}} | {{4}} | ||

| − | 寻访父辈抗战足迹的采风记<br> | + | 寻访父辈抗战足迹的采风记<br> |

| − | + | ——写在中国人民抗日战争胜利八十周年纪念前夕 | |

| − | [[ | + | <br> |

| + | [[user:杨小村|杨小村]] | ||

<br> | <br> | ||

| − | 抗战胜利已过去整整八十年了。这场抵御外侮、抗击日本军国主义企图灭我中华民族和文化的全民族战争取得完全的胜利,可以称得上是中国伟大的卫国战争的完胜,这在中华民族历史上确实是一件值得大书特书的事件。<br> | + | 抗战胜利已过去整整八十年了。这场抵御外侮、抗击日本军国主义企图灭我中华民族和文化的全民族战争取得完全的胜利,可以称得上是中国伟大的卫国战争的完胜,这在中华民族历史上确实是一件值得大书特书的事件。<br> |

| − | + | 本人父母都是八年抗战的亲历者,而且是公开在国民党张发奎长官部(第八集团军、第二兵团、第四战区、第二方面军以及广州行营)从事类似于政治部性质的“战地服务队”工作的共产党人。<br> | |

| − | + | 战地服务队和队中的秘密组织——中共特别支部,从1937年9月起在张发奎部坚持工作了十年,这恰好是以父母于1947年8月奉命从国民党广州行营撤退到香港,任职于中共中央香港分局的时长来计算的。<br> | |

| − | + | 战地服务队初创时有34人,中共特支初建时有10人,特支在战队内部发展了11名共产党员,(因抗战初期周恩来代表中共中央和老蒋、陈诚有一个互不在对方阵营发展组织的口头约定)加上中共中央长江局临时调配1名共产党人,特支人数最多时为22人。战地服务队的主要成员跟随张发奎长官部经历了淞沪会战,大武汉保卫战和桂柳会战,成为八年全面抗战全过程的亲历者和见证人。<br> | |

| − | + | 十年中,有4名特支成员成为革命烈士,他们是:大革命时期入党的红色教授、第一任战队队长、累死在浦东前线的钱亦石(1938年);大革命时期入党、参加过东征和彭湃农运,在桂林从事进步教育因积劳成疾病死在两河的王河天(1942年);在桂柳会战中为转移同事和难民意外身亡的画家沈振黄(1944年);《大刀进行曲》的词曲作者,与内蒙土匪激战英勇牺牲的麦新(1947年)。<br> | |

| − | + | 无论是战队还是中共特支成员,十年中没有一个人暴露,更没有一个人变节、叛变。全面内战爆发前夕,在周恩来“相机撤退”指示下,中共特支成员全部安全撤出,回到党组织的怀抱,投身到解放全中国的斗争中。<br> | |

| − | + | 战地服务队是一支怎么样的队伍?是谁指派这批共产党人和进步文化人、热血青年参加这支服务队?它为何能在国民党高级将领张发奎长官部蛰伏长达十年之久?<br> | |

| − | + | 在国民党军队中的中共特别支部是如何建立的?它归属哪个上级党组织领导?它是如何发挥作用,成为战地服务队的坚强堡垒和领导核心的?<br> | |

| − | + | 战队和中共特支在八年抗战中都做了哪些工作?完成了党中央交给的哪些任务?如何评价战队和特支的工作和贡献?如何评价特支在全面内战爆发前两年所作出的特殊贡献?<br> | |

| − | + | …………<br> | |

| − | + | 带着这些问题和疑问,本人和弟杨小杨从今年3月起至6月中旬,开始沿着父辈足迹,走访了七个省区市的十多个县市,与当地档案馆和党史研究室进行交流和采风。<br> | |

| − | + | 浙江嘉兴市(1937年9月25日战地服务队成立地)、上海奉贤区(1937年10月12日中共特支成立地),浙江江山市(战队从淞沪会战中撤退休整地),浙江金华市(战队临时调配给浙江省长黄绍竑领导,开展战地宣传地),湖北武汉市(周恩来、博古、董必武在武汉八路军办事处接见特支成员地),湖北阳新县(战队发动民众协助第八集团军架设大型浮桥地)、江西马回岭(战队随张部在前线开展战地宣传动员地),广东韶关市(特支暂归中共广东省委张文彬书记领导并接见特支成员地),广东惠州市(战队组成第四战区战时工作队奔赴惠、东、宝前线开展工作地)、广东东莞市(瞻仰李一之烈士墓),广西柳州市(特支成员随张部到柳州工作了5年整)、贵州独山县(杨应彬奉命到国民党中央军校四分校学习军事地)、广西桂林市(杨应彬奉命到国民党陆军大学西南参谋班进修地)、广西南丹县六寨(特支成员随张部撤退到六寨被美军机误炸损失惨重地)。<br> | |

| − | + | 然后还到北京,参加了6月10日在西山无名英雄纪念广场召开的纪念吴石、朱枫、陈宝仓、聂曦牺牲75周年的纪念活动。召集了在京部分特支成员(孙慎、吕璧如、何家槐、张敬人、沈丹风、吉联抗)后代座谈会,进一步收集资料图片。<br> | |

| − | [[文件: | + | [[文件:寻访父辈抗战足迹1.jpg]] |

| − | + | <br> | |

| + | 在京部分特支成员后代合影 | ||

| + | <br> | ||

| + | <br> | ||

| + | 此行采风中,有不少花絮及新发现,现记录部分与大家分享:<br> | ||

| + | 1. 在嘉兴找到当年第八集团军总司令张发奎长官部旧址高家洋房,这也是战地服务队在嘉兴的集合地。<br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹2.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 嘉兴高家洋房外景 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹3.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 嘉兴高家洋房内景 | ||

| + | <br> | ||

| + | 1937年9月25日,战队大部分成员从上海乘两部卡车沿沪杭公路抵达嘉兴,战队正式成立。而父亲杨应彬在9月中旬就跟随柳乃夫为团长的“上海文化界内地服务团”从上海出发,已到了太湖南岸的宜兴,10月初接到组织来信,于是独自返回嘉兴,参加了战队,刚满16岁的杨应彬成为战队中年龄最小的队员。 | ||

| + | <br> | ||

| + | 2. 在奉贤的收获不小。张发奎的住地——沈家花园依然矗立着,还有他的指挥部——离沈家花园不远处的一座天主教堂,而战队的住地却已被拆除,一座高耸入云的金叶大厦成为奉贤的建筑地标。 | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹6.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 奉贤区沈家花园 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹4.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 奉贤区天主教堂 | ||

| + | <br> | ||

| + | 奉贤党史研究室误把战队与张发奎合影的地点当成奉贤了,经我们拿出有“第八集团军张总司令朱参谋长冯总参议暨战地服务队职员驻江山摄影 廿七.一.四”字样的老照片给他们看,才帮助他们澄清了事实。 | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹5.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 与奉贤党史研究室交流 | ||

| + | <br> | ||

| + | 事后,我还通过冼星海女儿冼妮娜了解到,奉贤有一位九旬老人王昌年,退休后仍孜孜不倦地研究奉贤抗战史,于2021年出版了《战地服务队在奉贤》一书,为本人写作战队在奉贤的战斗历史,提供珍贵的参考资料。 | ||

| + | <br> | ||

| + | 前些天收到奉贤区委统战部的一封信函,表示遵照中共上海市委“关于实施党的统一战线政策提出地的工程的意见”,计划并推进第八集团军“战地服务队在奉贤”主题展厅,我们感到欣慰并全力支持这项工作。6月25日上午,在金泽大厦的办公室内,本人接受了奉贤统战部的采访。 | ||

| + | <br> | ||

| + | 3. 在江山,尽管当地党史研究室的同志们很热情也很努力, | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹7.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 1938年1月4日 张发奎与战地服务队成员合影 | ||

| + | <br> | ||

| + | 但张发奎与战队合影的遗址,因城市扩建,再也找不到了。合影背景的那座建筑物是一栋颇有规模的西式建筑。张发奎1935年底赴欧美考察回国后到重庆见老蒋,老蒋让他接替卫立煌任闽赣浙皖边区“清剿”总指挥,张不愿“剿共”拒绝上任,陈诚劝张先受命再说,张只好到江山接受了任命。这座西式建筑物很可能就是张在江山时的总部驻地。 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹8.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 与江山党史研究室交流 | ||

| + | <br> | ||

| + | 4. 在金华,除了再次参观“侍王府”(太平天国侍王李世贤在浙江的指挥中心。1995年初秋,我和夫人许朝平曾陪同父母重游故地,到过金华),寻访战地服务队与自费的上海抗日救亡团体开茶话会的地方,那是父母的第一次邂逅。 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹9.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 金华市侍王府 | ||

| + | <br> | ||

| + | 在金华酒巷坊找到了真神堂,战队于1938年2月这座天主教堂内隆重举行的追悼钱亦石队长的大会,影响很大,会后还出版了《追悼钱队长纪念册》(1938年3月),成为珍贵的历史资料。 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹10.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 金华市酒巷坊真神堂内景 | ||

| + | <br> | ||

| + | 5. 现在位于江岸区的八路军武汉办事处纪念馆的大门开在大连路,而原来的大门开在长春街。 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹11.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 武汉八路军办事处纪念馆门口 | ||

| + | <br> | ||

| + | 当我走进纪念馆,左手边是展室大厅,我和接待的纪念馆工作人员小熊说,当年(1938年4月底)周恩来、博古等领导接见中共特支成员开会的小会议室,应该就是这个展室大厅,她认同我的看法。 纪念馆没有这段历史的记载,当我们把这次长达六、七小时的会议内容讲述后,小熊表示要很好地整理并上报。事后,她们做了一个颇有历史故事的红访栏目推文。 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹12.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 武汉八办办公室 | ||

| + | <br> | ||

| + | 6. 阳新县是湖北最东面的一个百湖县,和江西瑞昌接壤,巍巍幕阜山就在其西南面。战队在大武汉保卫战中随张部从鄂东北又转战于此,并在城东的富水河上,紧紧地依靠和发动群众,协助时任第八集团军少将军法处长兼渡河总指挥的吴仲禧(地下中共党员),提前完成架设大型浮桥的工程,确保阳新以东数十万国军及重装备顺利进行战略西撤,受到陈诚、张发奎的嘉奖,也取得了张发奎对战队的进一步认可。 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹13.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 阳新县城东富水河渡口 | ||

| + | <br> | ||

| + | 一天傍晚,父亲领着20多位民工到渡口指挥部报到,交接后吴仲禧留杨应彬吃过晚饭,在渡口的一只小船上促膝谈心,鼓励父亲要多读政治方面的书籍,父亲当时并不知道吴的身份,只认为他是一位爱国将领。<br> | ||

| + | 吴仲禧在北伐时已是一位战功卓著的师长,时年43岁,领少将军衔,而杨应彬时年还不满17岁,但参加革命已有3年多,才是少尉军衔。年龄和军阶的悬殊并没有阻隔两位共产主义战士的友情,1983年,杨应彬为当时的情景赋诗一首赠与吴老: | ||

<br> | <br> | ||

| − | + | <br> | |

| + | 鄱阳湖口烽烟急,<br> | ||

| + | 幕阜山前寇已深。<br> | ||

| + | 气壮关河腾将士,<br> | ||

| + | 胸怀马列即知音。<br> | ||

| + | 岭梅高洁人恒敬,<br> | ||

| + | 嵩柏长青众人钦。<br> | ||

| + | 四化征程春不老,<br> | ||

| + | 腾飞霄汉照丹心。<br> | ||

| + | <br> | ||

| + | 吴老兴奋地和诗一首:<br> | ||

| + | 相逢战地艰难日,<br> | ||

| + | 敌忾同仇谊最深。<br> | ||

| + | 我本中途方识路,<br> | ||

| + | 君当早岁已知音。<br> | ||

| + | 才从实践今为贵,<br> | ||

| + | 德自虚怀古可钦。<br> | ||

| + | 忽忆阳新秋月夜,<br> | ||

| + | 扁舟促膝互谈心。<br> | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹14.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 马回岭革命纪念馆 | ||

| + | <br> | ||

| + | 7. 马回岭是庐山脚下的一座小镇,现在属九江市柴桑区,在马回岭看庐山是岭,连绵不断地横亘在赣北大地上,若从九江方向看庐山侧成峰了。一千二百年前苏东坡从上述这两个地方看庐山留下的印象;“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”和我今天看到的一样。我们到马回岭车站参观了称得上中国最小的火车站和最小的革命纪念馆。 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹15.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 车马回岭车站 | ||

| + | <br> | ||

| + | <br> | ||

| + | 车站面积不足两个篮球场大,纪念馆就设在当年的车站售票室,两层小楼大约100多平米。车站站台边用塑料隔板隔开,参观时忽听轰隆隆的火车奔驰声,我还以为是用声光技术营造出来的效果。但透过隔板的缝隙一看,果真有一列火车从站台外飞驰而去。纪念馆一位六旬管理员告诉我,这是京九线,过去叫南浔铁路,还在用,只是车站往北移了2公里。<br> | ||

| + | 马回岭这个小地方在北伐时是张发奎的高光地也是伤心地。1926年底,张发奎以叶挺独团二千多名共产党员和共青团员为先锋一克汀泗桥再克贺胜桥,占领了武汉。张部又奉老蒋之命援赣,他配合第七军向南浔路发动攻势,攻击马回岭、全歼孙传芳麾下的谢鸿勋部,又配合左路军相继克服九江、南昌,成为名副其实的北伐“铁军”将领。<br> | ||

| + | 然而在1927年7月底,当张发奎在庐山上听说张云逸、周士弟等人指挥的25师拟参加南昌起义时,他领着25师师长余汉谋亲自开着一列火车赶往马回岭,企图以老上司的名义阻止共产党人的行动。 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹16.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 马回岭车站走出来的开国将帅 | ||

| + | <br> | ||

| + | 8月1日上午,在马回岭车站开了一夜紧急会议的聂荣臻与李硕勋、张云逸、周士弟等人按预定计划,率25师73团、75团和74团侦察连从马回岭车站出发前往南昌,在德安附近与张发奎的火车相遇,张发奎站在车头喊话,企图阻止他们前进。不料对方枪声大响,张发奎知道共产党员都是不怕死的货,只好“契弟走得摸”,带着余汉谋等一众护卫弃车而逃。事后,周恩来让起义军战士把张遗弃在列车上的私人军事用品悉数归还。<br> | ||

| + | 十年过去了,如今张又率第二兵团在马回岭与日军熬战了数日,战队全员都参加了战地动员和慰劳伤兵的工作。<br> | ||

| + | <br> | ||

| + | 在返回阳新路上的一个小村庄小箕铺村,战队迎来了建队一周年纪念。队部要求每位队员既要写一篇报告文学,也要写一篇论文作为纪念。并在1938年9月26日晚上,在傅家山明灯书屋的中厅,战队举办了一个周年纪念的晚会。后来由郭弼昌绘声绘色地写了出来,收录在1939年1月出版的《战斗中的一年》书中。 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹17.jpg]] | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹18.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 从这里可以看见不少缺少文艺细胞父辈们的狼狈相:队长官其慎少将是张发奎的舅舅,他哼了几句粤剧,嘤嘤哑哑的音调对大多数江浙人来说简直是天书,一句也听不懂,不过音调倒怪缠绵委婉;左洪涛是最怕唱歌的,他请求赦免不成,只能背对着大伙,吚吚唔唔破天荒地叫出了几句:“日本强盗黑良心呀,占去我们东四省呀…”像少妇生第一个孩子般,慌急地渡过这一难关;张敬人是四川人,用四川话唱出了李白的诗句:“黄鹤楼上吹玉笛,江城五月落梅花”,这让大家不由忆起了危难中的东方马德里——武汉这座英雄城市;邰鸿秋是从法国回来的,他被拉出来跳了几步武装草裙舞,他扭动的舞姿那么有趣,赢得满堂的欢笑;郑黎亚和沈丹风在台上想扭秧歌,但扭得不像,跟两个小孩子那样,一跳一纵一扭地,嘴里吐出清脆的声音:“你好呀!我好呀!嘻嘻哈哈…”她们在台上笑起来,台下也跟着乐起来。<br> | ||

| + | 最让人忍俊不禁的是刘田夫的表演,他用四川腔调学唱新嫁娘的哭腔,可惜像是因为他多少年没作新嫁娘了吧,他竟像念书似的缺乏音调,唱成了道白;何家槐,是天真还是故意呢?张开嘴巴的一声,喇哩喇哩啦……地哼出了娶新娘时的喇叭声,这还不算呢,他更像西藏喇嘛般把手高高举起转了一个圈,直把大伙笑得前扑后仰。为什么父亲杨应彬没有参加晚会?根据资料分析,他很可能在“打摆子”(疟疾)发高烧。当时这场江南的大瘟疫不仅让我军损兵折将,也让日军减员1/4以上。<br> | ||

| + | 这场晚会是在前线开的,远处的枪炮声、日军飞机的轰鸣声,似乎正在为他们伴奏。这群武装文化青年却誓言明年的周年纪念要开在长白山巅!<br> | ||

| + | <br> | ||

| + | 8. 韶关风度街。1939年元旦,战队来到战时粤省省会曲江,公开的八路军驻韶关办事处和秘密的中共广东省委以及国民革命军第四战区都集中在两江中间的这座小岛上。我们寻访了当年母亲入党的韶关公园,现在已成为韶关市政府的办公大院。 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹19.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 与韶关党史研究室交流 | ||

| + | <br> | ||

| + | 遗迹早已不复存在,唯有几株数百年轮盘根错节的老榕树默默地见证着母亲当年激动的心情。 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹20.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 韶关市政府院内的古榕树 | ||

| + | <br> | ||

| + | 张发奎第四战区长官部遗址现在已是风度小学的操场。当年,刚从延安来粤上任不久的张文彬书记还身着国军上校军装潜入长官部和中共特支领导人、张发奎的机要秘书左洪涛上校见面,接上了关系。 | ||

| + | <br> | ||

| + | 从韶关到始兴就个把钟头,我们走访了司前镇的赓靖学校(纪念全赓靖烈士而命名),然后到隘子镇采岭村,拜访了张发奎故居。当我们上山去祭奠张发奎和刘景容夫妇陵墓时,天降大雨,我和弟弟冒雨上山,在市党史办、隘子镇领导和村干部的陪同下,瞻仰了张刘墓和张的父母墓,并献上两束洁白的菊花。 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹21.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 瞻仰全赓靖烈士像 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹22.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 张发奎夫妇墓碑 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹23.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 冒雨祭上心香 | ||

| + | <br> | ||

| + | 张发奎于1980年在香港去世后,张夫人便主动联系父亲、左洪涛和刘田夫等人,想完成先夫将遗骨安葬回始兴老家的夙愿。此事得到中共广东省委和省政协统战部的大力支持,并于1992年底完成了迁葬工作。 | ||

<br> | <br> | ||

| + | 9. 惠州西湖。1939年9月第四战区长官部原战地服务队成员,为落实中共广东省委书记张文彬“尽量利用合法身份支持广东人民抗日武装斗争”的指示,他们组成了“战时工作队”奔赴惠(州)、东(莞)、宝(安)前线开展战地宣传和组织培训工作。 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹24.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 1985年部分特支成员走访惠州金带街 | ||

| + | <br> | ||

| + | 父母都来到惠州西湖边的荔晴园和金带街一带。在学习和斗争中,杨应彬和郑黎亚从相识相知到相爱,就在西湖边的玄妙观确立了恋人关系,并向“特支”汇报获得批准。 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹25.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 40年后兄弟俩在金带街 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹26.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 1985年部分特支成员在惠州玄妙观 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹27.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 今天的玄妙观 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹28.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 今天的荔晴园 | ||

| + | <br> | ||

| + | 此时“特支”成员张敬人担任第四战区广东东江游击挺进第三、四纵队政训室的上校主任,期间他曾得到国民党顽固派要逮捕东江华侨回乡团博罗队成员的情报后,立即告诉在国民党博罗县政府担任军文科科长的地下党员胡展光,要他们立即撤退。但这些华侨青年们认为自己是公开的抗日群众团体,救亡运动又搞得这么轰轰烈烈,不至于被抓吧!因而没有马上撤离,两天后,全团人员被捕,关押在韶关芙蓉山下的监狱里,后经我党营救未遭损失。<br> | ||

| + | 文革中上海造反派秉承江青、张春桥旨意,要把张敬人往死里整(因张在30年代曾担任上海左翼教联的党团书记,了解江青在上海的劣迹)。他们抓住这件事反复折磨张老大(战队对他的称呼),尽管父亲和杨德元(华侨回乡服务团的负责人)都写了证明材料,但张敬人仍然被造反派吊起来毒打折磨致死。 | ||

| + | <br> | ||

| + | 父亲在惠州游击政工干部训练班工作时,与时任大队长的李一之配合默契,惺惺相惜。游干班未结束,四战区司令部要从韶关搬到柳州去,李一之对他们的离开依依不舍。战队走后,李一之在游击指挥所呆不住,就跑回老家东莞水乡去做伪军工作,不幸被日寇抓捕,身上被连刺十几刀而光荣牺牲。李一之是黄埔六期的,参加过北伐,1938年5月加入中共。<br> | ||

| + | 我们还专程去东莞高埗镇上江城村去瞻仰李一之烈士的墓碑。 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹29.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 瞻仰李一之烈士墓 | ||

| + | <br> | ||

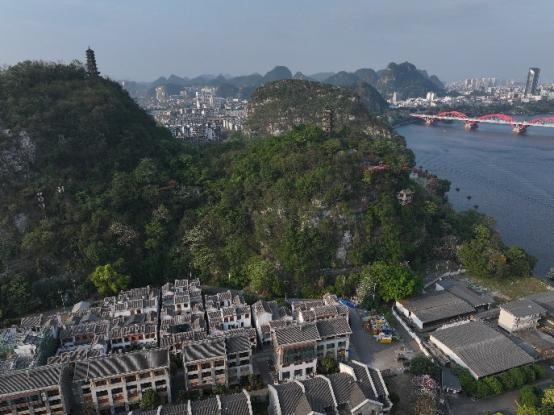

| + | 10.柳州蟠龙山。柳州蟠龙山是四战区长官部驻地,特支成员分别在长官部任职,如左洪涛、何家槐任张秘书,郭弼昌在邮检所任职,其余人员在中山室和图书馆任职。他们还曾在张发奎任董事长的志锐中学小学部教书,母亲曾担任过从广州一路流浪过来的广州儿童剧团的指导员。 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹30.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 柳州蟠龙山与窑埠街 | ||

| + | <br> | ||

| + | 1942年,母亲和特支另外5人,从战区政治部手里接管了中正小学,更名为窑埠街小学,把这所长官部子弟学校,办成一所宣传抗战和国共合作统一战线的进步学校,张发奎、吴仲禧、吴石、陈宝仓、伍千里等国军高级将领的子女都曾就读这所学校。 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹31.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 窑埠街小学大门的雕像 | ||

| + | <br> | ||

| + | 我们参观了窑埠街小学的校史馆。该校已第三次搬迁,原来在江边上的校址如今是柳州市的自来水厂。一进学校,以母亲郑黎亚为原型的一位女教师给孩子们讲抗日道理的塑像令我泪目;一群少先队员在校史馆内高唱由特支成员何家槐填词、孙慎作曲的校歌:“年纪小,志气高,信念强,身体好,我们是在炮火下长大…”让我看到了未来。如今窑埠街小学校史馆已成为柳州市最火的红色传统打卡点,一个学期接待50多次参观。 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹32.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 和少先队员讲当年的故事 | ||

| + | <br> | ||

| + | 特支遵照中共南方局指示曾动员张发奎营救善待胡志明,支持胡志明在柳州大桥举办越南革命青年培训班,我们爬蟠龙山找到曾关押胡志明的山洞(现为国家重点文物单位),参观胡志明旧居——南洋客栈旧址;还专程去独凳山寻找吴仲禧当年任四战区军法执行监的旧居,这是特支成员可以公开学习延安整风文件和开支部会议的地方——可惜旧址已无处可觅,只剩一座葱绿的喀斯特小山独立柳江边。 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹33.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 在胡志明旧居前留影 | ||

| + | <br> | ||

| + | 柳州一个地级市居然办起来一座军博馆,军博馆内有介绍中共特支在柳州的战斗历史,足以证明他们对传承革命史迹的重视。<br> | ||

| + | 11. 贵州独山。父亲从韶关办完最后一期游干班后回到柳州,即奉命孤身一人到独山的国民党中央军校四分校(黄埔军校十七期)二十三总队学习军事,度过了不平凡的两年半。独山县党史办似乎对我们的到访不热情,我们只好自己去寻找中央军校二十三总队的遗址。 | ||

| + | <br> | ||

| + | 从独山出发沿山路向南行驶约20分钟来到基长镇政府办公楼,政工办一个女孩小杨,听说我们要找军校遗址,热心地打了好几个电话,终于找到两位曾担任过镇委书记的老人。他俩把我们引到政府大院的后山,在经过拉干村后,我们见到一口“七眼井”,有资料显示,这口独特的地下清泉形成的“七眼井”就是二十三总队的标志物。 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹34.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 基长镇拉干村著名的七眼井 | ||

| + | <br> | ||

| + | 在与井旁村民聊天时,一位男村民指着另一位穿白衣的女村民说,她的家就是当年军校的一个指挥部。于是我们又随两位村民绕到后面,果然发现一座年岁已久的老房子。听老村民说,他们小时候跟随奶奶经过军校,因躲避实弹射击,都要绕道而行。 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹35.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 可能是二十三总队当年的指挥部 | ||

| + | <br> | ||

| + | 父亲回忆录中提到,当年他在同学中威望很高,不仅负责全队的宣传壁报、图书馆、教唱抗战歌曲、排演抗战剧,连卫生室的药品都归他管理。从二十三总队到校本部(现独山县第七小学)去领取药品,他来回要走近七八十里的山路。 | ||

| + | <br> | ||

| + | 在独山北面约十公里处,意外的收获是“深河桥抗战遗址”。1944年12月初,日军侵占独山,烧杀掠抢无恶不作,制造了震惊中外的“黔南事变”。当日军行至城北9公里处,铁蹄被斩断于深河桥,国军在桥北顽强地阻击日军,而历史的巧合也发生于此。1937年29路军在卢沟桥奋起反抗,拉开八年抗战的序幕。1944年冬,也是29路军赶赴深河桥,阻止日军深入贵州进逼重庆。所以,有人说全面抗战不仅是北起卢沟桥,南止深河桥,而且还是29路军始,29路军终。深河桥一役后,日军气数已尽、一蹶不振,自行撤退了。 | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹36.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 深河桥抗战遗址 | ||

| + | <br> | ||

| + | 12. 桂林陆军大学<br> | ||

| + | 1943年底,已回到四战区长官部任警卫团机枪连连长的父亲,又被保送到桂林国民党陆军大学西南参谋班进修,至桂柳会战前的1944年8月才返回长官部,在参谋处任作战参谋。<br> | ||

| + | 但我们想查找陆大的遗址却难以确认,桂林之行收获甚微。<br> | ||

| + | 在桂林图书馆想查找1945年9月3日的《广西时报》,看看有无刊登父母的订婚启示,摇了半天的老胶片也未找到。<br> | ||

| + | 桂林图书馆的馆员说可以去一趟南京,到中国第二档案馆去查询,民国时期的大多数档案都存放在那儿。<br> | ||

| + | 13. 南丹县六寨镇<br> | ||

| + | 这是张发奎将军抗战中的一场噩梦。<br> | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹37.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 当年四战区前指遗址——六寨汽车站 | ||

| + | <br> | ||

| + | 六寨是桂西北一个边陲小镇,再往北一点就是贵州黔南布依族苗族自治州了。1944年11月由于老蒋瞎指挥和保存嫡系实力,西南国军大溃败,父亲跟随四战区前敌指挥部从柳州撤至六寨。这天中午刚过午饭时间,突然天空飞来十多架军机,张发奎从指挥部——六寨一座两层洋楼的汽车站走出来观望,看见是美国盟军的飞机,难民和部队都仰天欢呼。不曾料飞机撒下一些传单后,转头就在这不到三四里地的小街上,疯狂地投下百多颗炸弹。张发奎的贴身卫士长在车站内当场被炸飞,身首两地;父亲刚好到附近的检查站去找母亲,见状立即跳进路边的小沟躲避。母亲正在检查站午休,身旁的杨冶明大喊:“郑黎亚,飞机投弹了,快跑!”母亲翻身下床还准备找鞋子,杨冶明眼疾手快,从背后把母亲往窗外一推,自己也顺势跳了出去。瞬间,临时搭建的检查站被炸飞了。人是逃过一劫,但母亲的行李包括帮父亲保管的私人物件,许多证书证件和一把在中央军校前三名获颁的中正剑,都葬于火海。<br> | ||

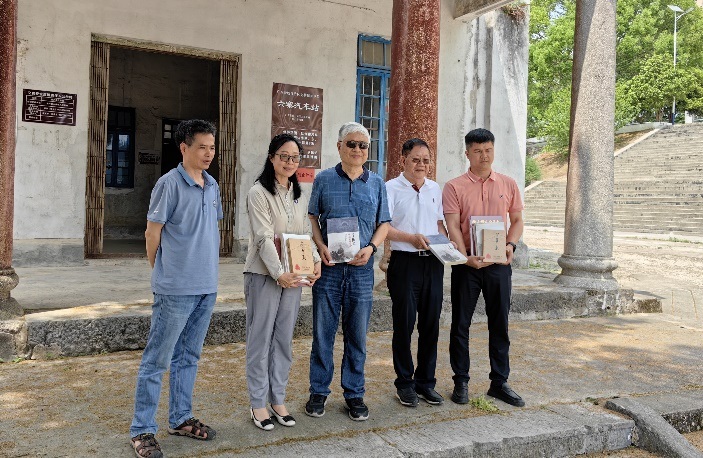

| + | 后来查明是译电员把请求美军轰炸已被日军占领的六甲镇,误译为六寨了。此次误炸惨案,造成上万难民和张部一名中将、二名少将、八名上校和数百名军人殒命,也让本来对老蒋集团一肚子气的张发奎痛心疾首。我们和县镇政府领导在汽车站合影互赠书籍。<br> | ||

| + | <br> | ||

| + | [[文件:寻访父辈抗战足迹38.jpg]] | ||

| + | <br> | ||

| + | 在遗址前与当地党史部门互赠书籍 | ||

| + | <br> | ||

| + | 采风活动于6月下旬宣告结束。父辈们从淞沪会战、武汉保卫战、粤北会战、桂柳会战一路走来的伟岸身影,逾发清晰、生动。<br> | ||

| + | 抗战胜利八十周年了,即将到来的“9·3”大阅兵,展现的不仅是我们国防科技领先世界的实力,更是中华民族和中国人民不好战不怕战,主张和平合作、互利共赢、天下大同的东方哲理的升华。父辈们的历史是一面镜子,但愿我今天的眼光投射到父辈这段历史镜面上反射回来的,是可以照鉴未来之象,我死而无憾矣! | ||

<br> | <br> | ||

| − | |||

<br> | <br> | ||

| − | + | 写于2025年7月于广州旭苑 | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | 写于2025年7月于广州旭苑 | ||

2025年7月9日 (三) 04:24的最新版本

寻访父辈抗战足迹的采风记

——写在中国人民抗日战争胜利八十周年纪念前夕

杨小村

抗战胜利已过去整整八十年了。这场抵御外侮、抗击日本军国主义企图灭我中华民族和文化的全民族战争取得完全的胜利,可以称得上是中国伟大的卫国战争的完胜,这在中华民族历史上确实是一件值得大书特书的事件。

本人父母都是八年抗战的亲历者,而且是公开在国民党张发奎长官部(第八集团军、第二兵团、第四战区、第二方面军以及广州行营)从事类似于政治部性质的“战地服务队”工作的共产党人。

战地服务队和队中的秘密组织——中共特别支部,从1937年9月起在张发奎部坚持工作了十年,这恰好是以父母于1947年8月奉命从国民党广州行营撤退到香港,任职于中共中央香港分局的时长来计算的。

战地服务队初创时有34人,中共特支初建时有10人,特支在战队内部发展了11名共产党员,(因抗战初期周恩来代表中共中央和老蒋、陈诚有一个互不在对方阵营发展组织的口头约定)加上中共中央长江局临时调配1名共产党人,特支人数最多时为22人。战地服务队的主要成员跟随张发奎长官部经历了淞沪会战,大武汉保卫战和桂柳会战,成为八年全面抗战全过程的亲历者和见证人。

十年中,有4名特支成员成为革命烈士,他们是:大革命时期入党的红色教授、第一任战队队长、累死在浦东前线的钱亦石(1938年);大革命时期入党、参加过东征和彭湃农运,在桂林从事进步教育因积劳成疾病死在两河的王河天(1942年);在桂柳会战中为转移同事和难民意外身亡的画家沈振黄(1944年);《大刀进行曲》的词曲作者,与内蒙土匪激战英勇牺牲的麦新(1947年)。

无论是战队还是中共特支成员,十年中没有一个人暴露,更没有一个人变节、叛变。全面内战爆发前夕,在周恩来“相机撤退”指示下,中共特支成员全部安全撤出,回到党组织的怀抱,投身到解放全中国的斗争中。

战地服务队是一支怎么样的队伍?是谁指派这批共产党人和进步文化人、热血青年参加这支服务队?它为何能在国民党高级将领张发奎长官部蛰伏长达十年之久?

在国民党军队中的中共特别支部是如何建立的?它归属哪个上级党组织领导?它是如何发挥作用,成为战地服务队的坚强堡垒和领导核心的?

战队和中共特支在八年抗战中都做了哪些工作?完成了党中央交给的哪些任务?如何评价战队和特支的工作和贡献?如何评价特支在全面内战爆发前两年所作出的特殊贡献?

…………

带着这些问题和疑问,本人和弟杨小杨从今年3月起至6月中旬,开始沿着父辈足迹,走访了七个省区市的十多个县市,与当地档案馆和党史研究室进行交流和采风。

浙江嘉兴市(1937年9月25日战地服务队成立地)、上海奉贤区(1937年10月12日中共特支成立地),浙江江山市(战队从淞沪会战中撤退休整地),浙江金华市(战队临时调配给浙江省长黄绍竑领导,开展战地宣传地),湖北武汉市(周恩来、博古、董必武在武汉八路军办事处接见特支成员地),湖北阳新县(战队发动民众协助第八集团军架设大型浮桥地)、江西马回岭(战队随张部在前线开展战地宣传动员地),广东韶关市(特支暂归中共广东省委张文彬书记领导并接见特支成员地),广东惠州市(战队组成第四战区战时工作队奔赴惠、东、宝前线开展工作地)、广东东莞市(瞻仰李一之烈士墓),广西柳州市(特支成员随张部到柳州工作了5年整)、贵州独山县(杨应彬奉命到国民党中央军校四分校学习军事地)、广西桂林市(杨应彬奉命到国民党陆军大学西南参谋班进修地)、广西南丹县六寨(特支成员随张部撤退到六寨被美军机误炸损失惨重地)。

然后还到北京,参加了6月10日在西山无名英雄纪念广场召开的纪念吴石、朱枫、陈宝仓、聂曦牺牲75周年的纪念活动。召集了在京部分特支成员(孙慎、吕璧如、何家槐、张敬人、沈丹风、吉联抗)后代座谈会,进一步收集资料图片。

在京部分特支成员后代合影

此行采风中,有不少花絮及新发现,现记录部分与大家分享:

1. 在嘉兴找到当年第八集团军总司令张发奎长官部旧址高家洋房,这也是战地服务队在嘉兴的集合地。

嘉兴高家洋房外景

嘉兴高家洋房内景

1937年9月25日,战队大部分成员从上海乘两部卡车沿沪杭公路抵达嘉兴,战队正式成立。而父亲杨应彬在9月中旬就跟随柳乃夫为团长的“上海文化界内地服务团”从上海出发,已到了太湖南岸的宜兴,10月初接到组织来信,于是独自返回嘉兴,参加了战队,刚满16岁的杨应彬成为战队中年龄最小的队员。

2. 在奉贤的收获不小。张发奎的住地——沈家花园依然矗立着,还有他的指挥部——离沈家花园不远处的一座天主教堂,而战队的住地却已被拆除,一座高耸入云的金叶大厦成为奉贤的建筑地标。

奉贤区沈家花园

奉贤区天主教堂

奉贤党史研究室误把战队与张发奎合影的地点当成奉贤了,经我们拿出有“第八集团军张总司令朱参谋长冯总参议暨战地服务队职员驻江山摄影 廿七.一.四”字样的老照片给他们看,才帮助他们澄清了事实。

与奉贤党史研究室交流

事后,我还通过冼星海女儿冼妮娜了解到,奉贤有一位九旬老人王昌年,退休后仍孜孜不倦地研究奉贤抗战史,于2021年出版了《战地服务队在奉贤》一书,为本人写作战队在奉贤的战斗历史,提供珍贵的参考资料。

前些天收到奉贤区委统战部的一封信函,表示遵照中共上海市委“关于实施党的统一战线政策提出地的工程的意见”,计划并推进第八集团军“战地服务队在奉贤”主题展厅,我们感到欣慰并全力支持这项工作。6月25日上午,在金泽大厦的办公室内,本人接受了奉贤统战部的采访。

3. 在江山,尽管当地党史研究室的同志们很热情也很努力,

1938年1月4日 张发奎与战地服务队成员合影

但张发奎与战队合影的遗址,因城市扩建,再也找不到了。合影背景的那座建筑物是一栋颇有规模的西式建筑。张发奎1935年底赴欧美考察回国后到重庆见老蒋,老蒋让他接替卫立煌任闽赣浙皖边区“清剿”总指挥,张不愿“剿共”拒绝上任,陈诚劝张先受命再说,张只好到江山接受了任命。这座西式建筑物很可能就是张在江山时的总部驻地。

与江山党史研究室交流

4. 在金华,除了再次参观“侍王府”(太平天国侍王李世贤在浙江的指挥中心。1995年初秋,我和夫人许朝平曾陪同父母重游故地,到过金华),寻访战地服务队与自费的上海抗日救亡团体开茶话会的地方,那是父母的第一次邂逅。

金华市侍王府

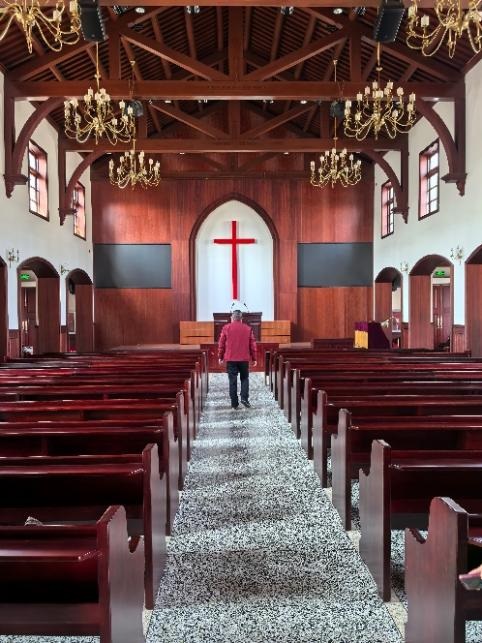

在金华酒巷坊找到了真神堂,战队于1938年2月这座天主教堂内隆重举行的追悼钱亦石队长的大会,影响很大,会后还出版了《追悼钱队长纪念册》(1938年3月),成为珍贵的历史资料。

金华市酒巷坊真神堂内景

5. 现在位于江岸区的八路军武汉办事处纪念馆的大门开在大连路,而原来的大门开在长春街。

武汉八路军办事处纪念馆门口

当我走进纪念馆,左手边是展室大厅,我和接待的纪念馆工作人员小熊说,当年(1938年4月底)周恩来、博古等领导接见中共特支成员开会的小会议室,应该就是这个展室大厅,她认同我的看法。 纪念馆没有这段历史的记载,当我们把这次长达六、七小时的会议内容讲述后,小熊表示要很好地整理并上报。事后,她们做了一个颇有历史故事的红访栏目推文。

武汉八办办公室

6. 阳新县是湖北最东面的一个百湖县,和江西瑞昌接壤,巍巍幕阜山就在其西南面。战队在大武汉保卫战中随张部从鄂东北又转战于此,并在城东的富水河上,紧紧地依靠和发动群众,协助时任第八集团军少将军法处长兼渡河总指挥的吴仲禧(地下中共党员),提前完成架设大型浮桥的工程,确保阳新以东数十万国军及重装备顺利进行战略西撤,受到陈诚、张发奎的嘉奖,也取得了张发奎对战队的进一步认可。

阳新县城东富水河渡口

一天傍晚,父亲领着20多位民工到渡口指挥部报到,交接后吴仲禧留杨应彬吃过晚饭,在渡口的一只小船上促膝谈心,鼓励父亲要多读政治方面的书籍,父亲当时并不知道吴的身份,只认为他是一位爱国将领。

吴仲禧在北伐时已是一位战功卓著的师长,时年43岁,领少将军衔,而杨应彬时年还不满17岁,但参加革命已有3年多,才是少尉军衔。年龄和军阶的悬殊并没有阻隔两位共产主义战士的友情,1983年,杨应彬为当时的情景赋诗一首赠与吴老:

鄱阳湖口烽烟急,

幕阜山前寇已深。

气壮关河腾将士,

胸怀马列即知音。

岭梅高洁人恒敬,

嵩柏长青众人钦。

四化征程春不老,

腾飞霄汉照丹心。

吴老兴奋地和诗一首:

相逢战地艰难日,

敌忾同仇谊最深。

我本中途方识路,

君当早岁已知音。

才从实践今为贵,

德自虚怀古可钦。

忽忆阳新秋月夜,

扁舟促膝互谈心。

马回岭革命纪念馆

7. 马回岭是庐山脚下的一座小镇,现在属九江市柴桑区,在马回岭看庐山是岭,连绵不断地横亘在赣北大地上,若从九江方向看庐山侧成峰了。一千二百年前苏东坡从上述这两个地方看庐山留下的印象;“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”和我今天看到的一样。我们到马回岭车站参观了称得上中国最小的火车站和最小的革命纪念馆。

车马回岭车站

车站面积不足两个篮球场大,纪念馆就设在当年的车站售票室,两层小楼大约100多平米。车站站台边用塑料隔板隔开,参观时忽听轰隆隆的火车奔驰声,我还以为是用声光技术营造出来的效果。但透过隔板的缝隙一看,果真有一列火车从站台外飞驰而去。纪念馆一位六旬管理员告诉我,这是京九线,过去叫南浔铁路,还在用,只是车站往北移了2公里。

马回岭这个小地方在北伐时是张发奎的高光地也是伤心地。1926年底,张发奎以叶挺独团二千多名共产党员和共青团员为先锋一克汀泗桥再克贺胜桥,占领了武汉。张部又奉老蒋之命援赣,他配合第七军向南浔路发动攻势,攻击马回岭、全歼孙传芳麾下的谢鸿勋部,又配合左路军相继克服九江、南昌,成为名副其实的北伐“铁军”将领。

然而在1927年7月底,当张发奎在庐山上听说张云逸、周士弟等人指挥的25师拟参加南昌起义时,他领着25师师长余汉谋亲自开着一列火车赶往马回岭,企图以老上司的名义阻止共产党人的行动。

马回岭车站走出来的开国将帅

8月1日上午,在马回岭车站开了一夜紧急会议的聂荣臻与李硕勋、张云逸、周士弟等人按预定计划,率25师73团、75团和74团侦察连从马回岭车站出发前往南昌,在德安附近与张发奎的火车相遇,张发奎站在车头喊话,企图阻止他们前进。不料对方枪声大响,张发奎知道共产党员都是不怕死的货,只好“契弟走得摸”,带着余汉谋等一众护卫弃车而逃。事后,周恩来让起义军战士把张遗弃在列车上的私人军事用品悉数归还。

十年过去了,如今张又率第二兵团在马回岭与日军熬战了数日,战队全员都参加了战地动员和慰劳伤兵的工作。

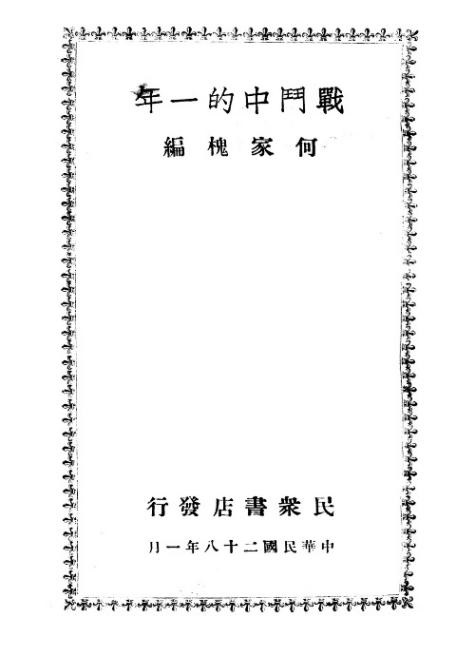

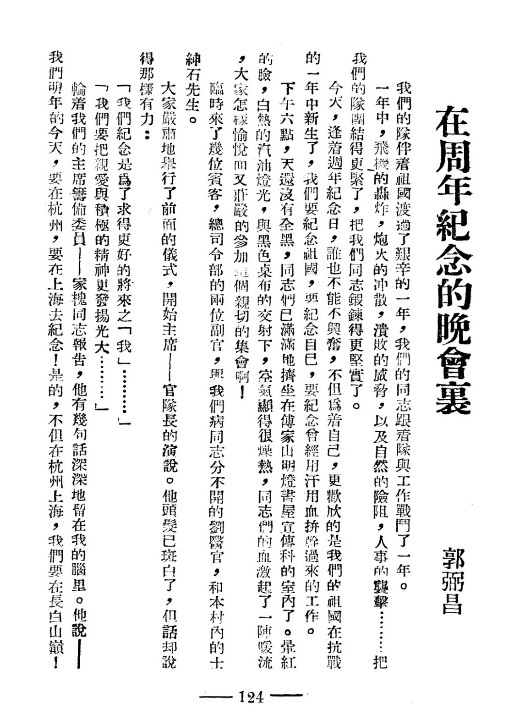

在返回阳新路上的一个小村庄小箕铺村,战队迎来了建队一周年纪念。队部要求每位队员既要写一篇报告文学,也要写一篇论文作为纪念。并在1938年9月26日晚上,在傅家山明灯书屋的中厅,战队举办了一个周年纪念的晚会。后来由郭弼昌绘声绘色地写了出来,收录在1939年1月出版的《战斗中的一年》书中。

从这里可以看见不少缺少文艺细胞父辈们的狼狈相:队长官其慎少将是张发奎的舅舅,他哼了几句粤剧,嘤嘤哑哑的音调对大多数江浙人来说简直是天书,一句也听不懂,不过音调倒怪缠绵委婉;左洪涛是最怕唱歌的,他请求赦免不成,只能背对着大伙,吚吚唔唔破天荒地叫出了几句:“日本强盗黑良心呀,占去我们东四省呀…”像少妇生第一个孩子般,慌急地渡过这一难关;张敬人是四川人,用四川话唱出了李白的诗句:“黄鹤楼上吹玉笛,江城五月落梅花”,这让大家不由忆起了危难中的东方马德里——武汉这座英雄城市;邰鸿秋是从法国回来的,他被拉出来跳了几步武装草裙舞,他扭动的舞姿那么有趣,赢得满堂的欢笑;郑黎亚和沈丹风在台上想扭秧歌,但扭得不像,跟两个小孩子那样,一跳一纵一扭地,嘴里吐出清脆的声音:“你好呀!我好呀!嘻嘻哈哈…”她们在台上笑起来,台下也跟着乐起来。

最让人忍俊不禁的是刘田夫的表演,他用四川腔调学唱新嫁娘的哭腔,可惜像是因为他多少年没作新嫁娘了吧,他竟像念书似的缺乏音调,唱成了道白;何家槐,是天真还是故意呢?张开嘴巴的一声,喇哩喇哩啦……地哼出了娶新娘时的喇叭声,这还不算呢,他更像西藏喇嘛般把手高高举起转了一个圈,直把大伙笑得前扑后仰。为什么父亲杨应彬没有参加晚会?根据资料分析,他很可能在“打摆子”(疟疾)发高烧。当时这场江南的大瘟疫不仅让我军损兵折将,也让日军减员1/4以上。

这场晚会是在前线开的,远处的枪炮声、日军飞机的轰鸣声,似乎正在为他们伴奏。这群武装文化青年却誓言明年的周年纪念要开在长白山巅!

8. 韶关风度街。1939年元旦,战队来到战时粤省省会曲江,公开的八路军驻韶关办事处和秘密的中共广东省委以及国民革命军第四战区都集中在两江中间的这座小岛上。我们寻访了当年母亲入党的韶关公园,现在已成为韶关市政府的办公大院。

与韶关党史研究室交流

遗迹早已不复存在,唯有几株数百年轮盘根错节的老榕树默默地见证着母亲当年激动的心情。

韶关市政府院内的古榕树

张发奎第四战区长官部遗址现在已是风度小学的操场。当年,刚从延安来粤上任不久的张文彬书记还身着国军上校军装潜入长官部和中共特支领导人、张发奎的机要秘书左洪涛上校见面,接上了关系。

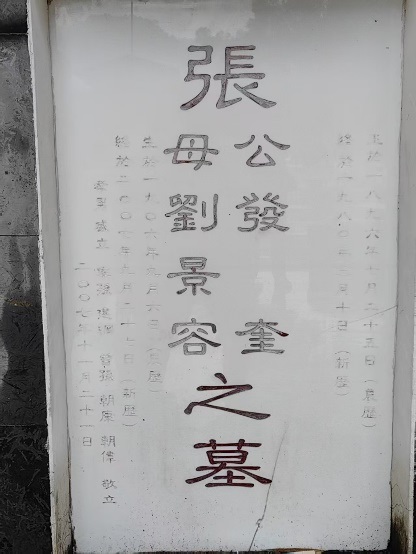

从韶关到始兴就个把钟头,我们走访了司前镇的赓靖学校(纪念全赓靖烈士而命名),然后到隘子镇采岭村,拜访了张发奎故居。当我们上山去祭奠张发奎和刘景容夫妇陵墓时,天降大雨,我和弟弟冒雨上山,在市党史办、隘子镇领导和村干部的陪同下,瞻仰了张刘墓和张的父母墓,并献上两束洁白的菊花。

瞻仰全赓靖烈士像

张发奎夫妇墓碑

冒雨祭上心香

张发奎于1980年在香港去世后,张夫人便主动联系父亲、左洪涛和刘田夫等人,想完成先夫将遗骨安葬回始兴老家的夙愿。此事得到中共广东省委和省政协统战部的大力支持,并于1992年底完成了迁葬工作。

9. 惠州西湖。1939年9月第四战区长官部原战地服务队成员,为落实中共广东省委书记张文彬“尽量利用合法身份支持广东人民抗日武装斗争”的指示,他们组成了“战时工作队”奔赴惠(州)、东(莞)、宝(安)前线开展战地宣传和组织培训工作。

1985年部分特支成员走访惠州金带街

父母都来到惠州西湖边的荔晴园和金带街一带。在学习和斗争中,杨应彬和郑黎亚从相识相知到相爱,就在西湖边的玄妙观确立了恋人关系,并向“特支”汇报获得批准。

40年后兄弟俩在金带街

1985年部分特支成员在惠州玄妙观

今天的玄妙观

今天的荔晴园

此时“特支”成员张敬人担任第四战区广东东江游击挺进第三、四纵队政训室的上校主任,期间他曾得到国民党顽固派要逮捕东江华侨回乡团博罗队成员的情报后,立即告诉在国民党博罗县政府担任军文科科长的地下党员胡展光,要他们立即撤退。但这些华侨青年们认为自己是公开的抗日群众团体,救亡运动又搞得这么轰轰烈烈,不至于被抓吧!因而没有马上撤离,两天后,全团人员被捕,关押在韶关芙蓉山下的监狱里,后经我党营救未遭损失。

文革中上海造反派秉承江青、张春桥旨意,要把张敬人往死里整(因张在30年代曾担任上海左翼教联的党团书记,了解江青在上海的劣迹)。他们抓住这件事反复折磨张老大(战队对他的称呼),尽管父亲和杨德元(华侨回乡服务团的负责人)都写了证明材料,但张敬人仍然被造反派吊起来毒打折磨致死。

父亲在惠州游击政工干部训练班工作时,与时任大队长的李一之配合默契,惺惺相惜。游干班未结束,四战区司令部要从韶关搬到柳州去,李一之对他们的离开依依不舍。战队走后,李一之在游击指挥所呆不住,就跑回老家东莞水乡去做伪军工作,不幸被日寇抓捕,身上被连刺十几刀而光荣牺牲。李一之是黄埔六期的,参加过北伐,1938年5月加入中共。

我们还专程去东莞高埗镇上江城村去瞻仰李一之烈士的墓碑。

瞻仰李一之烈士墓

10.柳州蟠龙山。柳州蟠龙山是四战区长官部驻地,特支成员分别在长官部任职,如左洪涛、何家槐任张秘书,郭弼昌在邮检所任职,其余人员在中山室和图书馆任职。他们还曾在张发奎任董事长的志锐中学小学部教书,母亲曾担任过从广州一路流浪过来的广州儿童剧团的指导员。

柳州蟠龙山与窑埠街

1942年,母亲和特支另外5人,从战区政治部手里接管了中正小学,更名为窑埠街小学,把这所长官部子弟学校,办成一所宣传抗战和国共合作统一战线的进步学校,张发奎、吴仲禧、吴石、陈宝仓、伍千里等国军高级将领的子女都曾就读这所学校。

窑埠街小学大门的雕像

我们参观了窑埠街小学的校史馆。该校已第三次搬迁,原来在江边上的校址如今是柳州市的自来水厂。一进学校,以母亲郑黎亚为原型的一位女教师给孩子们讲抗日道理的塑像令我泪目;一群少先队员在校史馆内高唱由特支成员何家槐填词、孙慎作曲的校歌:“年纪小,志气高,信念强,身体好,我们是在炮火下长大…”让我看到了未来。如今窑埠街小学校史馆已成为柳州市最火的红色传统打卡点,一个学期接待50多次参观。

和少先队员讲当年的故事

特支遵照中共南方局指示曾动员张发奎营救善待胡志明,支持胡志明在柳州大桥举办越南革命青年培训班,我们爬蟠龙山找到曾关押胡志明的山洞(现为国家重点文物单位),参观胡志明旧居——南洋客栈旧址;还专程去独凳山寻找吴仲禧当年任四战区军法执行监的旧居,这是特支成员可以公开学习延安整风文件和开支部会议的地方——可惜旧址已无处可觅,只剩一座葱绿的喀斯特小山独立柳江边。

在胡志明旧居前留影

柳州一个地级市居然办起来一座军博馆,军博馆内有介绍中共特支在柳州的战斗历史,足以证明他们对传承革命史迹的重视。

11. 贵州独山。父亲从韶关办完最后一期游干班后回到柳州,即奉命孤身一人到独山的国民党中央军校四分校(黄埔军校十七期)二十三总队学习军事,度过了不平凡的两年半。独山县党史办似乎对我们的到访不热情,我们只好自己去寻找中央军校二十三总队的遗址。

从独山出发沿山路向南行驶约20分钟来到基长镇政府办公楼,政工办一个女孩小杨,听说我们要找军校遗址,热心地打了好几个电话,终于找到两位曾担任过镇委书记的老人。他俩把我们引到政府大院的后山,在经过拉干村后,我们见到一口“七眼井”,有资料显示,这口独特的地下清泉形成的“七眼井”就是二十三总队的标志物。

基长镇拉干村著名的七眼井

在与井旁村民聊天时,一位男村民指着另一位穿白衣的女村民说,她的家就是当年军校的一个指挥部。于是我们又随两位村民绕到后面,果然发现一座年岁已久的老房子。听老村民说,他们小时候跟随奶奶经过军校,因躲避实弹射击,都要绕道而行。

可能是二十三总队当年的指挥部

父亲回忆录中提到,当年他在同学中威望很高,不仅负责全队的宣传壁报、图书馆、教唱抗战歌曲、排演抗战剧,连卫生室的药品都归他管理。从二十三总队到校本部(现独山县第七小学)去领取药品,他来回要走近七八十里的山路。

在独山北面约十公里处,意外的收获是“深河桥抗战遗址”。1944年12月初,日军侵占独山,烧杀掠抢无恶不作,制造了震惊中外的“黔南事变”。当日军行至城北9公里处,铁蹄被斩断于深河桥,国军在桥北顽强地阻击日军,而历史的巧合也发生于此。1937年29路军在卢沟桥奋起反抗,拉开八年抗战的序幕。1944年冬,也是29路军赶赴深河桥,阻止日军深入贵州进逼重庆。所以,有人说全面抗战不仅是北起卢沟桥,南止深河桥,而且还是29路军始,29路军终。深河桥一役后,日军气数已尽、一蹶不振,自行撤退了。

深河桥抗战遗址

12. 桂林陆军大学

1943年底,已回到四战区长官部任警卫团机枪连连长的父亲,又被保送到桂林国民党陆军大学西南参谋班进修,至桂柳会战前的1944年8月才返回长官部,在参谋处任作战参谋。

但我们想查找陆大的遗址却难以确认,桂林之行收获甚微。

在桂林图书馆想查找1945年9月3日的《广西时报》,看看有无刊登父母的订婚启示,摇了半天的老胶片也未找到。

桂林图书馆的馆员说可以去一趟南京,到中国第二档案馆去查询,民国时期的大多数档案都存放在那儿。

13. 南丹县六寨镇

这是张发奎将军抗战中的一场噩梦。

当年四战区前指遗址——六寨汽车站

六寨是桂西北一个边陲小镇,再往北一点就是贵州黔南布依族苗族自治州了。1944年11月由于老蒋瞎指挥和保存嫡系实力,西南国军大溃败,父亲跟随四战区前敌指挥部从柳州撤至六寨。这天中午刚过午饭时间,突然天空飞来十多架军机,张发奎从指挥部——六寨一座两层洋楼的汽车站走出来观望,看见是美国盟军的飞机,难民和部队都仰天欢呼。不曾料飞机撒下一些传单后,转头就在这不到三四里地的小街上,疯狂地投下百多颗炸弹。张发奎的贴身卫士长在车站内当场被炸飞,身首两地;父亲刚好到附近的检查站去找母亲,见状立即跳进路边的小沟躲避。母亲正在检查站午休,身旁的杨冶明大喊:“郑黎亚,飞机投弹了,快跑!”母亲翻身下床还准备找鞋子,杨冶明眼疾手快,从背后把母亲往窗外一推,自己也顺势跳了出去。瞬间,临时搭建的检查站被炸飞了。人是逃过一劫,但母亲的行李包括帮父亲保管的私人物件,许多证书证件和一把在中央军校前三名获颁的中正剑,都葬于火海。

后来查明是译电员把请求美军轰炸已被日军占领的六甲镇,误译为六寨了。此次误炸惨案,造成上万难民和张部一名中将、二名少将、八名上校和数百名军人殒命,也让本来对老蒋集团一肚子气的张发奎痛心疾首。我们和县镇政府领导在汽车站合影互赠书籍。

在遗址前与当地党史部门互赠书籍

采风活动于6月下旬宣告结束。父辈们从淞沪会战、武汉保卫战、粤北会战、桂柳会战一路走来的伟岸身影,逾发清晰、生动。

抗战胜利八十周年了,即将到来的“9·3”大阅兵,展现的不仅是我们国防科技领先世界的实力,更是中华民族和中国人民不好战不怕战,主张和平合作、互利共赢、天下大同的东方哲理的升华。父辈们的历史是一面镜子,但愿我今天的眼光投射到父辈这段历史镜面上反射回来的,是可以照鉴未来之象,我死而无憾矣!

写于2025年7月于广州旭苑